Attualità di Pasolini

–

UNA RIFLESSIONE SULL’INTELLETTUALE ECLETTICO E POLIEDRICO

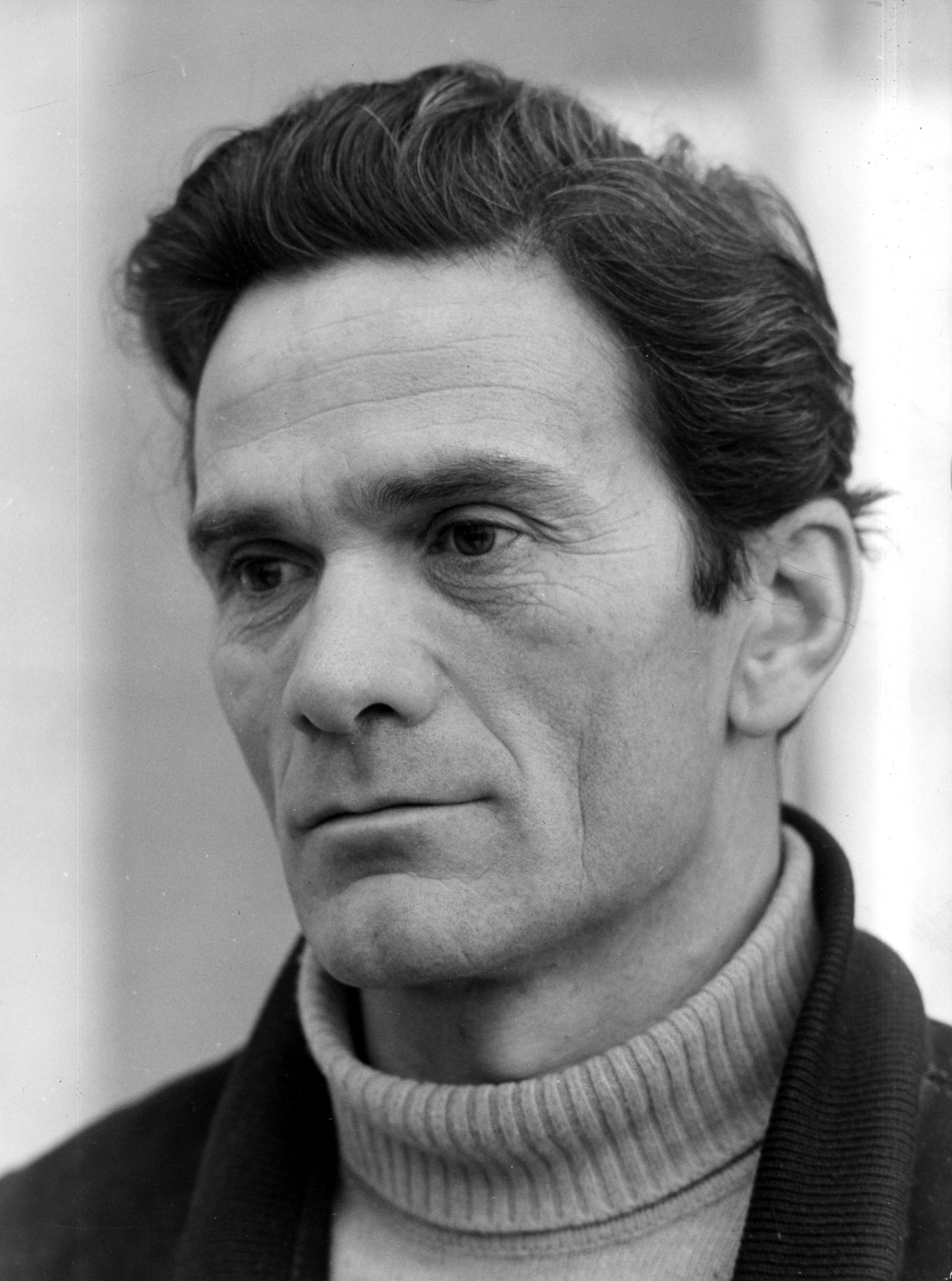

Intellettuale eclettico e poliedrico, Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Ostia, 2 novembre 1975), è stato romanziere, poeta, saggista, giornalista, traduttore, linguista, pittore, drammaturgo, sceneggiatore, regista, con opere di grande spessore artistico. Uomo di cultura versatile e profonda, acuto osservatore dei cambiamenti della società italiana del secondo dopoguerra, della quale criticava soprattutto il consumismo e i costumi borghesi, nonché la tendenza verso il qualunquismo e quella che lui chiamava omologazione, nel contesto di una sua visione del mondo che invece metteva al centro i valori positivi della civiltà contadina, suscitava sempre accesi dibattiti e polemiche per i suoi giudizi radicali e originali. È uno degli intellettuali che conosco meglio, avendone letto i libri e seguito sia i suoi interventi nei giornali, sia la sua attività cinematografica nel periodo della mia giovinezza e avendone proposto una lettura critica ai miei studenti al liceo. Al di là di ogni ideologia, Pier Paolo Pasolini è considerato uno degli intellettuali più grandi del XX secolo.

Pasolini fu grande protagonista della vita culturale italiana per le sue posizioni polemiche nei confronti della società borghese contemporanea, che suscitarono reazioni violente, anche perché egli esibiva la sua diversità di omosessuale come strumento di attacco verso una società bigotta, fino al martirio e all’autodistruzione.

Qui parleremo del Pasolini scrittore, poeta e polemista, per evidenti ragioni di spazio, non del Pasolini cineasta e delle sue molteplici attività. La prima formazione di Pasolini poeta è di tipo ermetico, una poesia intesa come valore assoluto, egli insomma respira una poetica anni Trenta, sia nella produzione in lingua che – per le sue origini – in dialetto friulano, dialetto in genere visto come lingua pura dell’innocenza primordiale del mondo. È un linguaggio poetico analogico, simbolico, di sensibilità romantico-decadente, che esprime già il Pasolini maturo, quello della nostalgia di un mondo contadino che lui aveva vissuto da piccolo a Casarsa in Friuli, un mondo percepito come un paradiso perduto, mitico, incontaminato, rousseauiano, dello stato di natura, un mito leopardiano. La sua poesia giovanile, tuttavia, rivela già qualcosa di torbido, è una poesia vitale ma segnata già dal sentimento del peccato e della morte, di un vitalismo turbato da un senso di colpa di radice cattolica.

Cattolico Pasolini non si dichiarò mai, diceva di essere ateo e anticlericale, ma riconobbe sempre l’importanza del Cattolicesimo nella storia, “io so – disse in una lettera al deputato comunista e poeta Antonello Trombadori – che in me ci sono duemila anni di Cristianesimo: io con i miei avi ho costruito le chiese romaniche, e poi le chiese gotiche, e poi le chiese barocche: esse sono nel mio patrimonio, nel contenuto e nello stile”. Egli ebbe, comunque, sempre il senso del sacro nella vita e una grande ammirazione per Gesù e per il Vangelo e il suo messaggio sulla povertà e sulla disuguaglianza sociale.

Pasolini fu anche marxista, ma il suo marxismo non fu vissuto da Pasolini come ideologia organica e dottrinale ma come impegno civile, un impegno che lo accomuna ai più grandi poeti e scrittori civili italiani, da Foscolo a Sciascia. Pasolini non appartenne mai a nessuna ideologia, fu sempre un intellettuale “disorganico”, eretico, forse il marxismo gli servì per contrastare le sue pulsioni irrazionalistiche, torbide, in una contraddizione che però ha dato vita a molti suoi capolavori, come Le ceneri di Gramsci del 1957, poemetto fortemente lirico anche se con un linguaggio che tende pure alla prosa, e che rimane una delle più alte espressioni di poesia civile del Ventesimo secolo, e La religione del mio tempo del 1961, nelle quali si vede un Pasolini più maturo e ormai distaccato dall’ermetismo. È lo stesso Pasolini di Ragazzi di vita 1955 e di Una vita violenta, Premio Strega 1959, romanzi che vedono come protagonista il sottoproletariato romano, con tutta la sua degradazione morale e materiale, un mondo senza ideali, abbandonato a sé stesso. Non sono opere neorealiste, perché in esse vi è, sì, sempre l’attrazione di Pasolini per un mondo vitale e genuino, puro, innocente, ma anche per il torbido, per tutto ciò che è contro le convenzioni sociali, un mondo i cui valori fondanti sono il degrado, la ripugnanza, il malsano.

Questa visione del mondo sarà anche espressa nelle sue opere cinematografiche. Rispetto al mondo contadino incorrotto mitizzato da Pasolini, qui abbiamo un mondo senza valori autentici da contrapporre a quelli della borghesia, anzi, queste opere sono una negazione dei valori borghesi, che ebbero censure, che furono anche condannate, come molti film dello stesso Pasolini degli anni Sessanta fino alla Trilogia della vita del Decameron, dei Racconti di Canterbury, de Il fiore delle “Mille e una notte”, a Salò o le centoventi giornate di Sodoma del 1975, opere che tuttavia conservano ancora la nostalgia per un mondo primordiale e barbarico. È un mondo, quello dei romanzi, che trova la sua piena essenza nell’uso del dialetto romanesco, che è nello stesso tempo ricerca filologica e cruda rappresentazione della realtà delle borgate, che, soprattutto sul piano stilistico, non ha niente a che vedere col Verismo o il Naturalismo ottocentesco, e nemmeno con il Neorealismo, in quanto vi è una totale immersione in un mondo regredito quasi fino alla pura animalità, a una vitalità animale.

Sono opere che annunciano il Pasolini polemico degli anni Sessanta e Settanta. In questi anni, il poeta friulano si accorge che il boom economico e il conseguente consumismo hanno distrutto non solo la civiltà contadina, ma anche lo stesso sottoproletariato urbano, che si è appiattito nel linguaggio, nei comportamenti e nei consumi, si è “omologato”, per usare un suo termine, al conformismo borghese, ai suoi valori. È la battaglia pasoliniana contro il nuovo fascismo – per usare alcuni suoi termini – della società neocapitalistica, quella dello spudorato consumismo e del falso benessere, dei grandi trust e del “Palazzo”, del ceto politico dominante al potere, che vuole creare una società che cancella tutte le differenze individuali, di fatto negando ogni libertà, una nuova dittatura a livello mondiale che punta all’omologazione brutalmente totalitaria del mondo.

Nel contesto di questa riflessione, Pasolini torna con più forza a vagheggiare nostalgicamente l’autenticità originaria della civiltà contadina, un mondo ormai scomparso, un mondo vitale, incorrotto, povero ma ricco di valori, scagliandosi romanticamente contro lo spudorato neocapitalismo.. Da qui anche la sua simpatia per il Terzo mondo, dove lui vede i valori distrutti dalla società capitalistica mondiale, l’autenticità originaria che cerca di resistere ai disvalori della modernità corrotta e fondata sul denaro e sul consumismo. Non è superfluo ricordare che parliamo di un intellettuale e di uno scrittore di mezzo secolo fa, per comprendere meglio l’originalità e la consistenza ideologica delle sue idee.

Tutti i suoi interventi di questo periodo sono raccolti nei volumi di Empirismo eretico del 1972, Scritti corsari del 1975 e Lettere luterane pubblicate postume nel 1976. Negli scritti raccolti in questi volumi è anche la sfiducia nella figura dell’intellettuale tradizionale, umanista, e della perdita di funzione della letteratura, e per questo motivo negli anni Sessanta Pasolini comincia a servirsi di nuovi mezzi espressivi come il cinema, diradando la sua produzione letteraria. Aveva cominciato a scrivere un romanzo dal vasto disegno narrativo, Petrolio, un potente atto d’accusa contro la società neocapitalistica, che non portò a termine, e i cui abbozzi furono pubblicati solo nel 1993.

Pasolini è un autore ancora vitale e attuale, nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla sua morte. Noi crediamo che tra gli aspetti più moderni della sua riflessione siano quelli relativi all’omologazione e la critica alla società dei consumi. Nel contesto di questo pensiero, crediamo che oggi si dovrebbero rivedere e ripensare concetti come il modello di sviluppo basato sull’imperativo della crescita continua e categorie quali il superfluo e l’utile, il futile, e i veri valori che danno senso alla qualità della vita più che alla sua quantità, all’essere più che all’apparire, alla sacralità della vita. Pasolini fu accusato, soprattutto da sinistra, per le sue tesi eterodosse e non allineate, per avere riproposto nostalgicamente l’”Italietta” fascista, provinciale, preindustriale, ma in realtà egli ha saputo comprendere prima e meglio degli altri gli effetti devastanti nella società delle trasformazioni in campo sociale, economico e culturale, e anche nei costumi, della rivoluzione industriale che va dagli anni Cinquanta ai Settanta, con la scomparsa – ad opera di un convulso processo di industrializzazione, il cosiddetto boom economico – del mondo e della civiltà contadina perfettamente integrata – anche in modo mitico e sacrale – con il mondo della natura, una società con alti valori e tradizioni legata all’essenzialità, alla parsimonia, alla frugalità, che non vuol dire povertà. Il superfluo e tutto ciò che è voluttuario, per Pasolini, non possono che produrre una società e una vita superflue, omologate, banali, inessenziali.

Ed è purtroppo la società che vediamo oggi, che non è solo la scomparsa del mondo contadino, che forse nella sua pienezza non è mai esistito, ma la “mutazione antropologica” profetizzata dal poeta friulano, il consumismo più efferato e volgare, il “genocidio culturale” di un mondo che non è stato sostituito da uno migliore. Perché, forse seguendo inconsciamente una lezione leopardiana, per Pasolini il cosiddetto progresso tecnico o industriale non è la felicità, e se è vero che l’industrializzazione ha migliorato il tenore di vita degli italiani, sconvolgendo, tuttavia, con l’emigrazione dalle campagne alle città e dal Sud al Nord, modelli genuini di società, è vero anche che la società capitalistica e altamente tecnologizzata ha prodotto un nuovo fascismo totale controllato e governato dall’alto, un nuovo autoritarismo repressivo, e un nuovo distruttivo potere fondato sul consumismo che invade e pervade le nostre vite, condiziona in modo profondo le nostre esistenze, più del cosiddetto fascismo archeologico.

Pasolini allora parlava della televisione che impoveriva e standardizzava le nostre vite, oggi i moderni mezzi di comunicazione di massa, i social, hanno completato e distrutto del tutto la purezza della civiltà contadina o rurale a livello mondiale. Mentre il fascismo archeologico o storico non era riuscito a scalfire le varie culture particolari, contadine, sottoproletarie, operaie, che “continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere è la peggiore delle repressioni della storia umana… (oggi), il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre.» (Corriere della Sera del 9 dicembre 1973). Il fascismo storico, insomma, era stato solo retorica, superficialità esteriore, non aveva agito nelle coscienze degli italiani. D’altra parte, aggiungiamo noi, una volta il Duce ebbe a dire “il fascismo, non l’ho inventato io, l’ho tratto dalle coscienze degli italiani”.

Il fascismo totale, moderno, è più potente di tutti gli altri poteri, cattolico, militare, della Chiesa. È un fascismo, per Pasolini, molto più pericoloso perché si presenta come liberale, progressista, tollerante, libertario.

Noi concludiamo dicendo, seguendo la lezione pasoliniana, che il nemico da cui dobbiamo difenderci è il nuovo governo mondiale delle grandi multinazionali che condizionano fortemente la politica e impongono i loro modelli di sviluppo e di consumo, costringendoci a essere solo consumatori, reprimendo le nostre libertà, asservendoci alla logica dominante, che è logica del profitto, dei loro interessi economici, annullando così ogni tentativo di crescita integrale, umana, della nostra persona, che viene invece considerata solo in quanto utile al permanere delle leggi del capitalismo e della nuova dittatura mondiale che indirizza la politica degli Stati.

Tutto ciò che Pasolini aveva previsto si è avverato. Con le televisioni moltiplicate per mille e con i social network e i social media, le multinazionali e la grande industria a livello mondiale condizionano governi e con una pubblicità invasiva e martellante creano bisogni superflui, condizionano scelte di acquisto, creano masse sterminate di consumatori, di schiavi asserviti solo al potere del denaro e del consumo, facilmente manipolabili a fini politici. Il cosiddetto fascismo storico oggi non costituisce più una minaccia per la democrazia, nonostante le folcloristiche adunate nostalgiche, perché la società italiana non è più quella povera e arretrata degli anni Venti e Trenta, mentre pericoloso è il nuovo fascismo occulto, quello che si nasconde sotto le forme – più sottili e subdole, più seducenti e liberali perché apparentemente non repressive né costrittive – dell’autoritarismo e del centralismo, del Potere, il potere delle banche, di organismi sovranazionali non eletti dai popoli, di un’economia sempre più finanziarizzata che predomina sulla politica dei governi nazionali, che, siano essi di destra, di centro o di sinistra, di fatto devono obbedire alle direttive che provengono da questi centri di potere, al predominio della tecnica che sta sfuggendo al controllo dell’uomo perché in mano a pochi.

Quei pochi che oggi si servono non solo della televisione e della pubblicità, ma di influencer, di algoritmi, di monete virtuali, di pagamenti elettronici, di piattaforme internet e non del piccolo negozio di una volta. È un mondo convulso e caotico per i più ma chiaro per i pochi gruppi di potere, per sconfiggere i quali non bisogna più percorrere modelli di crescita continua ma ripensare un nuovo mondo con uno sviluppo sostenibile che metta al centro l’uomo con i suoi bisogni primari ed essenziali, un mondo che privilegi non il superfluo e il voluttuario ma la qualità della vita, non le comodità ma la felicità. Un mondo con un tempo lento dove sia possibile l’incontro con l’amore, la pace, la solidarietà, la spiritualità, l’umanità, Dio.